ジャーナルクラブ

| 2019年: | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 |

当科で毎週行われている抄読会の内容を紹介します.

2019年12月4日 担当:井樋 創

Immunity. 2018 Dec 18;49(6):1034-1048.

The Transcription Factor Ets1 Suppresses T Follicular Helper Type 2 Cell Differentiation to Halt the Onset of Systemic Lupus Erythematosus.

CJ Kim, et al.

担当者コメント

ETS1の一塩基多型は全身性エリテマトーデス(SLE)との関連が報告されている。Ets1 - /-マウスはSLE様症状を発症し、この転写因子の調節異常がSLEの発症または進行に重要であることを示唆している。筆者らは、条件付きノックアウトマウスを用いて、異なる免疫細胞種に対してEts1欠失の影響を調べた。B細胞や樹状細胞のEts1欠失はSLEの表現型を示さなかったが、CD4+T細胞上のEts1欠失はSLEの表現型を示し、これは濾胞性ヘルパーT2(Tfh2)細胞の自発的増殖と関連していた。Ets1 - / -Tfh2細胞はGATA-3およびインターロイキン-4(IL-4)の発現増加を示し、これはB細胞においてIgEアイソタイプスイッチングを誘導した。IL-4の中和はTfh2細胞の頻度を減少させ、疾患パラメータを改善した。Ets1の疾患抑制因子としての重要性について、筆者らはEts1がCxcr5、Bcl6、およびIl4raなどのTfh細胞およびTh2細胞のシグネチャー遺伝子を抑制し、これにより末梢Tfh2細胞の分化を抑制したものと考えている。

ヒトSLEの末梢血単核細胞(Peripheral Blood Mononuclear Cell;PBMC)検体においてTfh2細胞頻度は疾患パラメータと相関しており、SLEの病態メカニズムにおけるTfh2細胞の重要性を裏付けるものと主張している。

2019年11月19日 担当:小野 浩弥

Blood Adv (2019) 3 (20): 3111-3122.

Ring sideroblasts in AML are associated with adverse risk characteristics and have a distinct gene expression pattern

Gerbrig Berger, et al.

担当者コメント

環状鉄芽球(RS)は、スプライソソーム遺伝子SF3B1の変異を伴う骨髄異形成症候群(MDS)に特徴的であり、異常な赤血球分化によるミトコンドリアへの過剰な鉄蓄積の結果として生じる。一方、RSは急性骨髄性白血病(AML)患者にも観察されることがある。本研究で、筆者らはAML患者のRSの意義について調べた。臨床的にRS-AMLの55%は予後不良群(ELN adverse risk)であった。また、全体の35%が複雑核型であった。遺伝子変異はTP53が37%と最も高頻度であり、DNMT3A (26%)、RUNX1 (25%)、TET2 (20%)、ASXL1 (19%)がそれに続いた。RS-MDSとは対照的に、SF3B1変異の頻度は8%と低かった。全エクソームシーケンスとSNPアレイ解析でRSの表現型の背景にある単一の遺伝子異常は同定できなかった。赤芽球と全単核球分画とで共通する遺伝子異常を調べると、RS-AML患者では赤血球系と骨髄芽球で共通のancestryが示唆された。CD34陽性AML細胞のRNAシーケンス解析では、RS-AML症例とnon RS-AML症例の間で遺伝子発現の変動が認められ、これらには巨核球と赤血球の分化に関与する遺伝子が含まれていた。さらに、RS- CD34陽性AML細胞では、SF3B1変異MDSと同様に、ヘム代謝に関与する複数の遺伝子の発現増加が認められた。これらの結果は、RS-AMLの遺伝的背景はRS-MDSと異なるものの両者に共通するパスウェイが下流に存在することを示唆しており、AMLでRSが出現する仕組みの説明となる可能性がある。

2019年11月12日 担当:大地 哲朗

Sci Transl Med. 2019 Jul 10;11(500).

A variant erythroferrone disrupts iron homeostasis in SF3B1-mutated myelodysplastic syndrome

Bondu S et al.

担当者コメント

環状鉄芽球(Ring sideroblast; RS)の出現を伴う骨髄異形成症候群(Myelodysplastic syndromes; MDS)ではスプライシング関連遺伝子であるSF3B1遺伝子の変異が高頻度に認められる。SF3B1変異により様々なRNAスプライシングの異常が引き起こされるが、その中でも正常な3’ splice site(canonical 3’ splice site)とは異なる3’ splice site (alternative 3’ splice site)の利用が特徴的とされている。

Hepcidinは腸上皮やマクロファージに発現している鉄輸送体 Ferroportinを制御しており、鉄動態の恒常性維持において中心的な役割を果たしている。MDS-RSは他のMDS病型と比較してhepcidinの発現が低いことが知られており、hepcidin発現低下が十二指腸での鉄吸収やマクロファージからの鉄放出に抑制的に働くことがMDS-RS症例における鉄過剰と関与するものと考えられている。

Erythroferrone (ERFE)はerythropoetinに反応した赤芽球により産生されるポリペプチドであり、ストレス状況下の赤血球造血におけるhepcidin抑制を引き起こしていると考えられている。サラセミア患者においてERFE発現が亢進していることが知られており、過剰発現したERFEがhepcidinを抑制することで鉄過剰を引き起こす。

今回、筆者らはSF3B1変異MDS症例においてalternative 3’ ssの利用により本来のEREF mRNA配列に12塩基が付加されたスプライシングバリアントEREF+12が増加していることに着目した。EREF+12から翻訳されるERFEVPFQは正常ERFEと同等のhepcidin発現抑制能を有しており、MDS-RS症例における鉄過剰にはERFE+12の発現亢進によるhepcidin抑制が関与していると考えられた。また、赤血球輸血歴の乏しいMDS症例においても血清ERFE濃度がSF3B1正常例と比較してSF3B1変異例で高値であったことよりSF3B1変異MDS症例では輸血依存となる前よりERFE作用増強による鉄過剰状態が存在することが推測された。ALAS2遺伝子異常による先天性鉄芽球症やサラセミアだけでなく、SF3B1以外のスプライシング遺伝子異常を有するMDS症例においてもERFE+12は検出されておらず、ERFE+12の出現はSF3B1変異特有の現象と考えられた。更にERFE+12が慢性リンパ性白血病のSF3B1変異陽性リンパ球では認められないことを発見し、ERFE+12出現SF3B1変異が赤芽球系細胞に生じた場合に限定されることを確認している。更に、レナリドマイド奏功例では治療前後でERFE+12/ERFE比率が低下していることよりERFE+12がレナリドマイドへの治療反応性を予測するマーカーとなりうると述べている。

上記知見よりhepcidin投与やERFE過剰発現の抑制がSF3B1変異MDS症例における鉄過剰症の治療手段となりうると考察している。

2019年10月15日 担当:矢坂 健

JCI Insight. 2019 Oct 17;4(20). pii: 130062. doi: 10.1172/jci.insight.130062.

PD-1hi CXCR5- T peripheral helper cells promote B cells response in lupus via MAF and IL-21

Bocharnikov AV, et al.

担当者コメント

著者らは以前、関節リウマチ患者3名の滑膜組織を、マス・サイトメトリーを用いて、組織内の免疫細胞の分布を解析したところ、PD-1hi, CXCR5-のCD4+ T細胞が増幅していることを発見した。同細胞はICOS+やCXCL13+など、濾胞性ヘルパーT細胞(follicular helper T cells, Tfh)と類似した発現パターンを持っており、in vitroにおいてB細胞を抗体産生細胞へと分化させる機能を有していた。そのため、著者らはこれを末梢性ヘルパーT細胞(peripheral helper T cells, Tph)と命名した。

今回著者らは、アメリカにおける自己免疫疾患のコホート・プロジェクトの一貫である、AMP RA/SLEコホートを用いて、主にSLEにおけるTph cellsの分布や機能について、シングルセル解析の手法を用いて調べた。

マス・サイトメトリー、フローサイトメトリーによって明らかになったように、Tph cellsは、SLE患者の末梢血において、健常者よりも有意に増幅しており、先行研究と同様、PD-1hi, CXCR5-, ICOS+, CD21+, CXCL13+といった発現パターンがみられた。また、Tph cellsの末梢血における割合は、自己応答性B細胞を多く含むことで知られるCD11chi B cellsの割合と相関を示した。末梢組織への浸潤に必要と考えられている、CX3CR1の高い発現がみられた(Tfhでは発現が低い)ことと併せて、著者らは、Tph cellsが自己免疫疾患の炎症組織において、B細胞をin situにヘルプして、抗体産生細胞へと分化させる機能を有しているという仮説を立てた。

In vitroにおいて、SLE患者のTph cellsと健常人のメモリーB細胞を共培養したところ、B細胞を抗体産生細胞へと分化させることが明らかとなった。さらに、そのヘルプ機能において重要なサイトカインとして、IL-21を重視し、IL-21をブロックした系で同様の培養を行ったところ、抗体産生細胞への分化が有意に減弱した。

以上より、Tph cellsは、SLEなどの自己免疫疾患において、濾胞外でのB細胞のヘルプ機能を発揮することで、in situでの抗体産生に寄与している可能性が示唆された。

自己免疫性疾患の研究においては、自己抗体産生の分子細胞的メカニズムが中心的なフィールドの一つになっている。最近、double negative B cells(CD27-, IgD-)やCD11chi B cellsといった特異的フェノタイプをもつB細胞がSLEにおいて異常に増幅しており、その多くが自己応答性を示すことがわかっている。こうした異常分画B細胞の分化・成熟様式として、濾胞内での胚中心反応を回避して抗体産生細胞へと分化する、濾胞外経路(Extra-follicular pathway)が、特にSLEの発症時の病態として重要視されてきている。今回、末梢性ヘルパーT細胞という概念が明確に打ち出されたことで、こうした濾胞外での自己応答性B細胞の分化・成熟についての理解が一層深まる可能性がある。

2019年9月3日 担当:藤原 亨

Immunity. 2019; 51: 1-16.

Plasma cells are obligate effectors of enhanced myelopoiesis in aging bone marrow.

Pioli et al.

担当者コメント

造血幹細胞は自己複製能と多分化能を有し、生涯にわたる血液細胞の産生に寄与するが、加齢に伴い自己複製能は比較的維持されるのに対し、リンパ球系細胞に比して骨髄球系細胞の産生が優位になり、後に骨髄性白血病発症のリスクとなり得る可能性が示唆されている。加齢に伴う造血幹細胞の機能変化のメカニズムとしては、クローン性造血などの造血幹細胞自身の変化や外的要因などが示唆されているが、その詳細は完全には理解されていない。

本研究では、主に抗体産生を担う形質細胞が、骨髄における炎症ネットワークの制御にも深く関わることで、加齢に伴う骨髄球系へのskewingに影響することを明らかとした。著者らはマウスを用いた検討で、加齢に伴い骨髄における形質細胞が増加する点、形質細胞のdepletionにより加齢に伴う骨髄球系の産生亢進が抑制された点を明らかとした。その機序として、形質細胞を介した造血微小環境におけるIL-1、TNF-αなどの炎症性サイトカインの産生制御が寄与している可能性が示唆された。

2019年7月2日 担当:齋藤 慧

Cell Stem Cell 25, 1–8, August 1, 2019

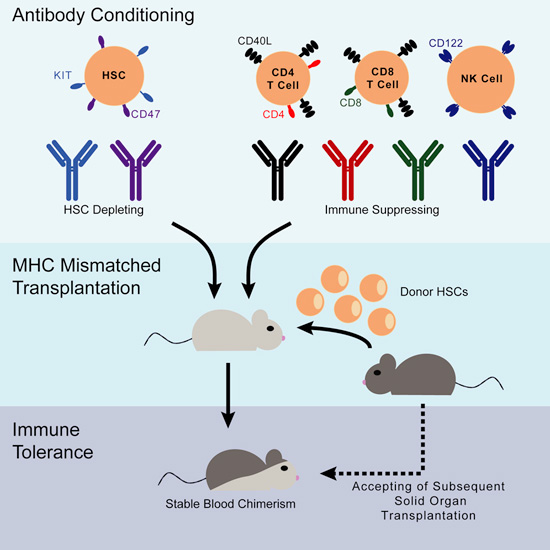

Antibody Conditioning Enables MHC-Mismatched Hematopoietic Stem Cell Transplants and Organ Graft Tolerance

抗体を用いた前処置によって可能となったMHC不適合造血幹細胞移植と臓器移植片への免疫学的寛容

担当者コメント

造血幹細胞移植は病的な造血システムを健常ドナー由来のものと入れ替えることで、造血器疾患や免疫学的疾患を治癒することができるが、現在の方法では患者の造血システムを除去するために毒性が強く、非特異的な治療法である化学療法や放射線療法を用いる必要がある。

今回筆者らは、マウスにおいて抗体を用いた前処置を行いて造血幹細胞移植を行い、毒性が低く、特異性が高められており、安定した造血幹細胞の生着が得られることを報告した。

6つのモノクローナル抗体(CD47、T細胞、NK細胞、造血幹細胞を標的とする)を用いた前処置により、主要組織適合遺伝子複合体(MHC)が半合致、全不適合の場合であってもレシピエントにおいて安定した造血システムの再構成が可能となった。さらにこの方法により、MHC半合致の造血幹細胞ドナーから採取した心筋組織を造血幹細胞レシピエントに移植することが可能となった。これは免疫抑制療法を用いない臓器移植の可能性を示唆している。またMHC全不適合移植を行った混合キメラマウスでは外来抗原に対する抗体産生能を有していることから、免疫応答能が維持されていることが明らかとなった。

これらの結果により、抗体を用いた前処置は低毒性でありながらMHC不適合造血幹細胞移植や臓器移植も行うことができることを示した。

Hematopoietic cell transplantation can correct hematological and immunological disorders by replacing a diseased blood system with a healthy one, but this currently requires depleting a patient’s existing hematopoietic system with toxic and non-specific chemotherapy, radiation, or both.

Here we report an antibody-based conditioning protocol with reduced toxicity and enhanced specificity for robust hematopoietic stem cell (HSC) transplantation and engraftment in recipient mice.

Host pre-treatment with six monoclonal antibodies targeting CD47, T cells, NK cells, and HSCs followed by donor HSC transplantation enabled stable hematopoietic system reconstitution in recipients with mismatches at half (haploidentical) or all major histocompatibility complex (MHC) genes.

This approach allowed tolerance to heart tissue from HSC donor strains in haploidentical recipients, showing potential applications for solid organ transplantation without immune suppression.

Fully mismatched chimeric mice developed antibody responses to nominal antigens, showing preserved functional immunity.

These findings suggest approaches for transplanting immunologically mismatched HSCs and solid organs with limited toxicity.

2019年6月18日 担当:大西 康

J. Exp. Med. 2019;216:1038–1049

Single-cell imaging of CAR T cell activity in vivo reveals extensive functional and anatomical heterogeneity

Cazaux M., et al

担当者コメント

CD19を標的としたCAR-T療法はその臨床的有効性が証明され、本邦でも再発または難治性のB-ALL(25歳以下)と再発または難治性のDLBCLを対象として保険承認を受け、年内にも一般臨床として開始される予定である。しかし、CAR-Tが投与されたのち、体内でどのような動態を示すのかについては不明な点が多い。筆者らはTwo-photon microscopyを用いて、骨髄内におけるCAR-TとB細胞リンパ腫をリアルタイムに観察し25分以内という短時間で両者の結合、CAR-Tによる殺傷、解離が起きていることを示している。興味深いことに骨髄内でリンパ腫細胞の殺傷に関与しているのは観察されたCAR-Tの20%未満であった。また、輸注されたCAR-Tが骨髄に到達する前にCD19を発現するB細胞やリンパ腫細胞と結合すると肺でトラップされ、骨髄への到達率が低下することも示されている。さらに、CAR-T療法後の再発において骨髄のリンパ腫細胞でCD19発現の欠失が認められたのに対して、リンパ節のリンパ腫細胞ではCD19発現が保たれていた。これはCD19に対する免疫学的な圧力が骨髄で強く、リンパ節では弱いことを反映した結果であると考察されている。これに関連してリンパ節のmyeloid cellにはPD-L1が高発現することも示されており、臓器の微小環境の違いがCAR-Tの抗腫瘍効果にも影響することを示唆している。本研究はマウスモデルであるが、臨床におけるCAR-Tの動態を検討する上で参考になる内容である。

2019年6月11日 担当:市川 聡

Nature. 2019 May 29. doi: 10.1038/s41586-019-1244-x.

Long-term ex vivo haematopoietic-stem-cell expansion allows nonconditioned transplantation.

Wilkinson AC, Ishida E, Yamazaki S, et al.

担当者コメント

多能性造血幹細胞の移植は成熟した血液細胞システムを構築することができ,免疫不全症や白血病と言った様々な疾患の根治的手段となっている.生体における造血幹細胞の微小環境やニッチの特徴を解明することで造血幹細胞を維持する要素を特定しようという様々な試みが現在まで行われてきたが,体外環境での安定した造血幹細胞の増幅は得られなかった.今回筆者らは,体外環境で長期間,マウスの機能的造血幹細胞を増幅できる培養システムの開発に成功した.

まず,高濃度thrombopoietin,低濃度stem cell factor,fibronectinコートの培養プレート使用という環境下で,造血幹細胞の自己複製能が維持されることを見いだした.次に,アルブミンなどのタンパク質を培養液に加えないと造血幹細胞の細胞分裂を誘導できないことが長らく問題であったが,筆者らはアルブミンの代わりにポリビニルアルコールを使用することで,より効率的な造血幹細胞の増幅に成功した.培養後の造血幹細胞の自己複製能には幅があることが確認されたものの,このシステムにおける1ヶ月の培養で,機能的造血幹細胞を236〜899倍に増幅することが出来た.また,放射線照射などの前処置を行わずに,このシステムで増幅した造血幹細胞50個をマウスに移植したところ,確実な生着を確認できた.

今回得られた知見は,より安全でしかも安価な造血幹細胞の大量培養法の実現につながるものであり,基礎の幹細胞生物学においても臨床血液学においても重要な意味をもつと考えられる.

2019年6月4日 担当:武藤 智之

Sci. Transl. Med. 11, eaav1648 (2019)

Sustained B cell depletion by CD19-targeted CAR T cells is a highly effective treatment for murine lupus

Kansal et al.

担当者コメント

全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus: SLE) は全身の臓器が障害され得る自己免疫性疾患である。B細胞は自己抗体を産生し、免疫複合体が形成・沈着することでSLEの病原性を呈すると共に、自己反応性T細胞への抗原提示や炎症性サイトカインの分泌にも関与すると考えられており、B細胞の機能を阻害する様々な治療戦略が試みられてきた。その中でもリツキシマブを用いたB細胞除去療法が、多くの臨床試験でその有効性について検証されてきたが、満足した結果は得られていない。

近年、抗体の抗原認識部位とT細胞活性化レセプターの細胞内ドメインを結合させた、キメラ型受容体 (chimeric antigen receptor: CAR) を用いたCAR-T細胞治療が再発性あるいは難治性のB細胞腫瘍において劇的な治療成績を示している。そこで筆者らは2つのSLEモデルマウスを用いて、CD19標的CAR-T療法の有効性を検討した。

CAR-T細胞を注入されたマウスではCD19+B細胞が完全に消失し、抗DNA抗体を含めた免疫グロブリンの低下が認められた。驚くべきことに、60-70%のマウスは長期生存が可能となっており、蛋白尿・脾臓の腫大が軽減し、腎臓や皮膚の病理像が大幅に改善することが示された。さらにCAR-T細胞を注入されたマウスにおけるCD44+CD62L+ T細胞サブセットが増加していた。CAR-T細胞の長期有効性と安定性を示すために、あらかじめCAR-T細胞を注入されB細胞が完全に除去されたマウス由来のCAR-T細胞を別のマウスに注入する実験も行われ、B細胞はほぼ除去されることが示された。

以上の結果より、今後難治性SLE患者における治療戦略の一つとなり得る可能性が示唆されたが、副作用に関して未だ不明な点などもあり、臨床応用には慎重とならざるを得ないと考えられる。

2019年5月7日 担当:井樋 創

Journal for ImmunoTherapy of Cancer (2019) 7:95

“Determinant roles of dendritic cell-expressed Notch Delta-like and Jagged Ligands on anti-tumor T cell immunity”

Elena E. Tchekneva,Mikhail M Dikov,et al.

担当者コメント

Notchレセプター分子はT細胞の分化および機能を決定づける因子の一つである.γ-secretaseによるNotchシグナルの阻害はT細胞の活性化・増殖・生存・サイトカイン産生能・細胞傷害性の機能低下をもたらす.NotchのリガンドはDelta-like ligand(DLL1-DLL4), Jagged(Jagged1, Jagged2)があり, それぞれTh1, Th2(およびTreg)への分化をIFN-γやIL-4非依存的に誘導するほか, Th17分化にもNotch1発現が観察される.

本論文で筆者らは腫瘍免疫を担うT細胞におけるNotchの意義を問うため, CD11c+細胞選択的なNotchリガンド(DLL1, Jag2)KOマウスを作成し移植した腫瘍の増殖速度および腫瘍抗原刺激後のIFN-γ産生能をはじめとしたTumor-infiltrating lymphocyte(TIL)の機能解析を行った.NotchリガンドKOマウスでは腫瘍径の拡大および生存率の低下がみられ, 腫瘍免疫におけるNotchシグナルの重要性が示された.TIL解析でNotchリガンドKOマウスの移植腫瘍におけるTregの増加を認め, これが抗腫瘍効果の低下の一因と筆者らは考えている.さらに,Notchリガンドを競合阻害する可溶性DLL(sDLL)および反対にDLL1-Fc蛋白でNotchのアゴニストとしてはたらくclustered DLL1(clustDLL1) を用いることでNotchの治療標的としての可能性を評価した.副次項目として心臓片移植後のsDLL1投与効果を評価し生存率の向上を認めている.最後に, clusDLL1投与後のTILではエフェクターメモリーT細胞上のPD-1発現レベルが低下していることを示し, 抗腫瘍効果への展望を述べている.

2019年4月23日 担当:大地 哲朗

Sci Rep. 2019; 9:26782019.

Altered splicing and cytoplasmic levels of tRNA synthetases in SF3B1-mutant myelodysplastic syndromes as a therapeutic vulnerability.

Liberante FG et al.

担当者コメント

造血不全と白血病への移行を特徴とする疾患群である骨髄異形成症候群(Myelodysplastic syndrome; MDS)の臨床経過は症例により大きく異なる。近年のシーケンス解析技術の進歩によりMDSではSF3B1, SRSF2, U2SF1, ZSZR2といったRNAスプライシング関連遺伝子に多く変異が生じていることが明らかとなり、その中で最も頻度の高いSF3B1変異はMDS症例の約17%で認められる。SF3B1変異がスプライシングに及ぼす影響については多くの報告がある一方、細胞の恒常性維持に及ぼす影響についてはほとんど明らかとなっていない。筆者らはmRNAスプライシングとその核外への輸送が相互関連しているという既報に着目し、SF3B1変異がmRNA輸送に影響を及ぼしている可能性、またそれが事実であれば治療標的となりうる可能性について検証した。

CRISPR-Cas9 Systemを用いてヒト白血病細胞株K562細胞にSF3B1 K700E変異を導入しtranscriptome / proteome解析を行った結果、SF3B1 K700E変異により転写機構関連因子、特にtRNA合成酵素のスプライシング及び核外への輸送に変化が生じていることが明らかとなった。

更に筆者らはプリンアナログである8-azaguanine のK562 SF3B1 K700E株に対する有効性についても検証した。8-azaguanineはrRNA, tRNAに取り込まれ非機能性RNAの産生を促すことで機能をリボソームの働きに干渉することが知られている。転写関連遺伝子の発現が抑制されているK562 SF3B1 K700E株はWild typeよりも8-azaguanineへの感受性が高いことが予想され、実際に8-azaguanine投与による細胞増殖の抑制はK562 SF3B1 K700Eでより顕著であった。

MDSに対する移植以外の積極的治療としてメチル化阻害薬が存在するものの病型特異的な治療ではなく効果予測も困難であるが、8-azaguanineはSF3B1変異MDSに特異的な治療選択肢となりうる。

2019年4月2日 担当:小野 浩弥

Nature Communications (2018) 9:4386

Long non-coding RNA-dependent mechanism to regulate heme biosynthesis and erythrocyte development

担当者コメント

ヘムは酵素反応の補欠分子やヘモグロビンの構成成分として働く他に、赤血球の成長と機能を維持するという重要な役割を持つ。一方、ヘムに依存する生体内反応への長鎖ノンコーディングRNA(lncRNA)の関与はこれまでほとんど調べられてこなかった。

lncRNAは、正常造血および造血器悪性腫瘍を含むさまざまな生理的・病理的細胞内プロセスを調節する。本論文で筆者らは、lncRNAの一つであるUCA1を介したヘム代謝メカニズムを調べた。その結果、UCA1の発現はヒト赤血球の成熟過程でダイナミックに調整されており、なかでも前赤芽球で最も発現量が高いことがわかった。UCA1を欠損するとヘム生合成が圧倒的に阻害され、赤血球分化が前赤芽球でとどまった。機能解析では、UCA1がRNA結合タンパクPTBP1と物理的に相互作用することが示された。UCA1はRNAの足場として機能し、PTBP1をALAS2 mRNAに動員してALAS2 mRNAを安定化させる。これらの結果から、ヘム生合成によって赤血球造血の進展が調節される機序としてlncRNAを介した転写後メカニズムが新たに同定された。

ヘム合成障害はX連鎖性鉄芽球性貧血をはじめとした様々な疾病をもたらす。その中にははっきりとした病因が不明のものも多く、今後UCA1/PTBP1依存性のメカニズムを検索に加えれば新規の知見が得られるかもしれない。

2019年3月12日 担当:藤原 亨

Nat Commun. 2019; 10: 881.

Genetic programming of macrophages generates an in vitro model for the human erythroid island niche.

Lopez-Yrigoyen et al.

担当者コメント

安定的な赤血球供給システムの確立の目的で、人工的に赤血球を作り出す試みがヒト造血幹細胞、ヒト不死化赤芽球やiPS細胞など用いて行われているが、十分な数の脱核赤血球が得られていないのが現状である。赤血球の分化・成熟にはマクロファージが大きく関わっており、赤芽球がマクロファージを取り囲んだ細胞集団を赤芽球島(Erythroblastic island)と呼んでいる。赤血球系転写因子KLF1を発現させたiPS細胞は赤血球分化を促進させるが、赤芽球以外の造血細胞系列のMixtureが重要であったという著者らの先行研究の結果より、本研究ではマクロファージにおける転写因子KLF1の意義に着目した。

KLF1発現iPS細胞由来のマクロファージをヒト臍帯血CD34陽性細胞およびiPS細胞由来の赤芽球分化系とともに共培養を行うと、脱核赤血球の数の有意な増加が見られた。同赤血球分化促進作用は、さらにトランスウェルを用いた実験でも一部維持される事実より、赤芽球とマクロファージの直接の接触以外に分泌因子の関与も示唆された。RNAシークエンスなどを用いたさらなる解析の結果、赤血球分化を促進する分泌因子の候補としてANGPLT7、IL-33、SERPINB2が同定された。

今回の知見により、赤血球分化機構の理解を深めるだけでなく、効率的に成熟赤血球を作り出すための技術開発にも寄与しうることが期待される。

2019年2月26日 担当:藤井 博司

Immunity 50, 137-151, 2019

Fever promotes T lymphocytes trafficking via a thermal sensory pathway involving heat shock protein 90 and α4 integrins.

Lin-CD et.al.

担当者コメント

「炎症」とは感染から体を守る防御機構の一つである。体外から病原体の侵入があった部位で炎症のプロセスが開始され、局所への白血球の遊走、蓄積が開始される。白血球と血管内皮細胞間での接着分子を介した相互作用が、炎症のプロセスの各ステップにおいて重要であることが知られている。「発熱」は全身の炎症における重要な徴候の一つであり、進化的には6億年前から脊椎動物に保存されている生理的反応である。発熱に伴う免疫反応の促進についてはいくつか報告されており、炎症における白血球と血管内皮細胞の相互作用の強化もその一つとされてはいるが、インテグリンの役割とその機序については明らかにされていない。本論文では発熱反応下でのインテグリン分子の役割とその活性化機序について検証した。

マウスの脾臓T細胞を40℃、12時間培養後(thermal stress)細胞表面のインテグリンファミリーの発現の変化は認められないが、α4インテグリンを介した接着と遊走は促進された。Thermal stressによりheat shock protein(Hsp)の発現は促進され、その中でもHsp90AA1/AB1は選択的にα4インテグリンに結合し、Hsp90の過剰発現はα4インテグリンを介した接着、遊走を促進した。さらに、α4インテグリンとHsp90の結合によりα4インテグリンの構造的活性化(extension)、二量体形成、Talin, Kindlin-3のα4インテグリンへの結合も促進された。また、α4インテグリンとHsp90の結合に重要なアミノ酸を変異させたマウス(KIマウス ; Itga4R985A/R985A)由来のT細胞では、上記のthermal stress下によるT細胞の活性促進は認められなかった。39-40℃の発熱をきたすSalmonella typhimuriumの感染モデルでは、野生型マウスに比べてKIマウス(Itga4R985A/R985A)において、腸管壁へのT細胞の浸潤が少なくSalmonella菌体量が多いことが観察され、KIマウスにおいて致死率が高かった。これらのことからHsp90-α4 integrin axisはthermal sensory pathwayとして重要であり、T細胞の遊走と感染下における免疫監視機構において重要であることが示された。

2019年1月29日 担当:鴨川 由起子

Sci Adv. 2018 Jul 11;4(7):eaas9944

BAFF inhibition attenuates fibrosis in scleroderma by modulating the regulatory and effector B cell balance.

Matsushita T, et al.

担当者コメント

強皮症は皮膚や肺などの多臓器にわたり線維化が生じる病態である。強皮症患者の約90%は自己抗体が陽性である。さらに、血清のBAFF (B cell activating factor) のlevelが高く、その値は強皮症の重症度と活動性に相関している。そのため、B cellは強皮症の発症に重要な役割を果たしていると考えられている。

B cellにはregulatory B cellとeffector B cellという2つの相反したsubsetが存在する。regulatory B cellはIL-10を分泌し免疫反応をnegativeにコントロールしており、effector B cell はIl-6を分泌し免疫反応をpositiveにコントロールしている。そのためeffector B cellを選択的に阻害できれば、それは強皮症の治療薬になりうると考えられた。

本実験ではブレオマイシン誘発性強皮症モデルマウスを使用した。IL-6産生B cellまたはIL-10産生B cellを特異的に欠損させたマウスでもブレオマイシンにより強皮症モデルが誘発された。また、この強皮症モデルマウスを使用して、BAFFがサイトカイン産生B cellをコントロールするかどうかを調べた。強皮症モデルマウスでは、IL-6を産生するeffector B cellが炎症を起こした皮膚で増加し、浸潤していた。皮膚と肺の線維化はIL-6産生B cellを特異的に欠損させたマウスでは減少し、Il-10産生B cellを特異的に欠損させたマウスではより重症な線維化を引き起こした。さらに、BAFFはeffector B cellを増加させregulatory B cellを減少させた。さらにBAFF antagonistはeffector B cellを減少させregulatory B cellを増加させることで、強皮症モデルマウスでの皮膚と肺の線維化を減弱させた。最近の研究ではeffector B cellが強皮症モデルマウスで疾患発症に潜在的な役割を果たし、regulatory B cellが疾患発症を抑制することがわかってきた。BAFFを阻害することはeffector B cellとregulatory B cellのバランスを調整することができ、新規の治療戦略になりうると考えられた。

2019年1月22日 担当:大西 康

Nature. 2019;565:186-191.

De novo design of pote3nt and selective mimics of IL-2 and IL-15

Silva DA, et al.

担当者コメント

IL-2受容体(IL-2R)はα(CD25)、β、γcの3つの分子からなる。筆者らはコンピューターを用いて新たなタンパク質をデザインする手法により、α(CD25)には結合せず、β、γcにのみ結合するneoleukin-2/15 (Neo-2/15)を作成した。Neo-2/15はIL-2Rβγcに対して強い結合能を示す100アミノ酸からなるタンパク質であり、熱に対しても高い安定性を示す。生体に投与した際の免疫原性が低く、またNeo-2/15はヒトのIL-2とは14%, マウスのIL-2とは24%しか相同性がない。CD25は制御性T細胞に高発現することが知られている。Neo-2/15はIL-2Rα(CD25)に結合しないことから、予想通りであるが、IL-2と比較してTregの活性化割合が低いことが示されている。Neo-2/15を生体に投与すると、IL-2よりもCD8+T/Treg比が高くなり、マウスの腫瘍モデルでは、メラノーマに対する抗体療法の有効性が増強する。コンピューターデザインを用いて特定の機能を有する新たなタンパク質を合成するという手法は、今回のIL-2Rのモデル以外にも応用可能であり、新たな治療薬の開発につながる可能性が期待される。

2019年1月15日 担当:市川 聡

Nature Med. 2019;25:130–140.

Wiskott–Aldrich syndrome protein (WASP) is a tumor suppressor in T cell lymphoma

Menotti M, et al.

担当者コメント

WASPおよびWASP-interacting-protein (WIP)は,T細胞抗原受容体(TCR)シグナルを制御する因子だが,リンパ腫での役割は明らかとなっていない.筆者らはWASPとWIPの発現が他のT細胞リンパ腫と比較して未分化大細胞リンパ腫(ALCL)でしばしば低いことを発見し,次にAnaplastic lymphoma kinase陽性(ALK+)ALCLにおいて,WASPおよびWIPの発現が,下流の調節因子であるSTAT3およびC/EBP-βを経由したALKの発がん活性によって制御されていることを示した.ALK+ALCLの増殖はWASP欠損マウスおよびWIP欠損マウスによって促進された.WASPの非存在下では,活性型GTPに結合したCDC42は増加し,CDC42のヘテロ欠損によってリンパ腫の増殖は十分に抑制された.WASP欠損リンパ腫ではMAPK経路の活性化が見られ,治療標的となり得る可能性が示唆された.

TCRシグナルへの依存性が保たれている末梢性T細胞リンパ腫や血管免疫芽球性T細胞リンパ腫といったT細胞リンパ腫とは異なり,TCRシグナル依存性が低く異常なチロシンキナーゼ活性に依存しているALCLのようなリンパ腫においてWASPおよびWIPは欠落しており,これらはがん抑制遺伝子としてのはたらきを担っていると想定された.

2019年1月8日 担当:武藤 智之

Circ Res. 2018;123:700-15.

MMP (Matrix Metalloprotease)-9–Producing Monocytes Enable T Cells to Invade the Vessel Wall and Cause Vasculitis

担当者コメント

巨細胞性動脈炎 (giant cell arteritis; GCA) は中型から大型の血管に生じる血管炎であり、その炎症の結果、血管壁の傷害、弾性膜の断裂や血管のリモデリングを引き起こすとされる。中でも蛋白質分解酵素が細胞外マトリクスを分解することで組織傷害をきたし、その病原性の一因となっていると考えられている。

4型コラーゲン分解酵素であるmatrix metalloproteinase-9 (MMP-9) はGCAの血管炎が生じている部位で産生される。しかしながらその病的意義に関して、未だ明らかとなっていない。本研究ではMMP-9がGCAにおける血管炎症のどのプロセスに関与しているかを明らかにしている。

まず筆者らは、GCA患者由来の側頭動脈において、トランスクリプトーム解析によりMMP-9が高発現していること、免疫染色によりpro-MMP-9が血管壁に浸潤しているマクロファージに局在していることを明らかにした。またMMP-2やMMP-9の転写産物はGCA患者由来の単球やマクロファージ中で豊富に存在していた。さらにより多くのGCA患者由来の単球は健常人の単球と比較し、人工的な基底膜を通過することが可能であり、CD4 T+細胞はその基底膜を通過するのにMMP-9を産生する単球が必要であった。

GCAモデルマウスを用いたMMP-9の機能を検証する実験においては、MMP-9に対するモノクル―ナル抗体を投与で (MMP-9の活性を抑制し)、炎症細胞の組織への浸潤、血管壁内の血管新生、内膜の肥厚が抑制された。一方、リコンビナントMMP-9の投与で血管新生や内膜の肥厚が増加することが明らかとなった。

以上の結果から、MMP-9が単球やT細胞の血管壁への浸潤を制御し、T細胞がMMP-9を産生する単球依存性に4型コラーゲンを多く含む基底膜を通過していると考えられた。またT細胞や単球の血管壁内への浸潤、血管の新生、内膜肥厚のすべての過程において、MMP-9が関与しており、MMP-9を標的とすることがGCAの新規治療戦略となる可能性が示唆された。